「さようなら」や「お疲れ様です」は、私たちが毎日当たり前のように使う、なじみ深い言葉ですよね。でも、これを英語にしようとすると、途端に「学校で習った”Goodbye”で本当にいいのかな?」「”お疲れ様”って、そもそも英語でなんて言うんだろう?」と、言葉に詰まって不安になった経験はありませんか?

実は、その感覚はとても正しいのです。別れの挨拶には、日本語と英語の「文化」や「価値観」の違いが、私たちが思う以上に色濃く反映されています。だから、辞書に載っている単語をそのまま置き換えるだけでは、不自然に聞こえたり、時には意図しない誤解を招いてしまったりすることもあるのです。

この記事では、そんな「別れの挨拶」に隠された文化の謎を解き明かしていきます。言葉の成り立ちから、その裏にある人々の心理までを深く探ることで、あなたが明日から自信を持って、そしてもっと楽しく自然な英語を使えるようになるためのヒントを、豊富な例文と共にお届けします。

手軽に基本を学びたい方は、まずはこちらのYouTube動画をご覧ください。このブログでは、動画で解説した内容をさらに深く、広く掘り下げていきます。単なるフレーズの紹介だけでなく、「なぜそう言うのか」という本質的な理由を知りたい方は、ぜひ最後までお付き合いください。

なぜネイティブは「さようなら」と “Goodbye” をあまり使わないのか

多くの人が「さようなら = Goodbye」と学校で習いますが、実際の会話、特に親しい友人や毎日顔を合わせる同僚との間では、どちらの言葉も使われる頻度は驚くほど低いです。その理由は、それぞれの言葉が、歴史の中でまとってきた「重み」と「フォーマルさ」にあります。

「さようなら」が持つ、少し寂しい響きと最終性

「さようなら」の語源は、「左様ならば」という接続の言葉です。これは「それならば、仕方ありませんね」という意味で、別れという事実を静かに受け入れる、どこか諦観にも似たニュアンスを含んでいます。この背景から、「さようなら」には、改まった響きと同時に、「しばらく会えなくなる」「これが最後かもしれない」といった、関係の区切りや最終性を感じさせる独特の雰囲気が漂います。

そのため、明日も会う同僚や友人に「さようなら」と言ってしまうと、相手は「何か怒っているのかな?」「もしかして、もう会いたくないっていうサイン?」と、余計な心配をしてしまうかもしれません。この言葉が持つ「重み」が、日常の軽い別れの場面にはそぐわないのです。

卒業式や転勤、あるいは恋人との別れなど、人生の大きな節目でこの言葉が使われるのは、まさにこの「区切り」のニュアンスが、その場の状況にふさわしいからです。

“Goodbye” に込められた、フォーマルな祈り

一方、英語の “Goodbye” も、見た目以上に深い歴史を持つ言葉です。そのルーツは “God be with you”(神があなたと共にありますように)という、古い時代の敬虔な祈りの言葉にあります。昔の旅は常に危険と隣り合わせで、再会が保証されていなかった時代、人々は相手の無事を真剣に神に祈って見送りました。

現代では、この宗教的な意味合いはほとんど薄れています。しかし、言葉の根底にあった荘厳さや真剣さは、今なお「フォーマル」な響きとして残っているのです。そのため、親しい友人とのカジュアルな別れ際に “Goodbye” を使うと、どこかよそよそしく、堅苦しい印象を与えてしまうことがあります。「さようなら」と同様に、明日また会うことが分かっている相手に使うには、少し重すぎる言葉なのです。

もちろん、格式が求められるビジネスの場面や、店員がお客さんに対して丁寧に挨拶する場合などでは、そのフォーマルさが敬意の表明として機能するため、今でも適切に使われます。しかし、日常の気軽な別れには、もっと軽やかで温かい表現が好まれるのです。

場面で使い分ける!カジュアルな別れの挨拶マスターガイド

では、友人や家族、親しい同僚との間では、どんな言葉を使えば自然に聞こえるのでしょうか。ポイントは「次にいつ会うか」という時間軸と、「相手を気遣う気持ち」の表現です。これらを組み合わせることで、あなたの気持ちにぴったりの挨拶ができます。

基本の「またね!」:See you とその仲間たち

最も万能で、どんな場面でも安心して使えるのが “See you” です。日本語の「じゃあね」「またね」に最も近い、ニュートラルでフレンドリーな挨拶です。

- A: I have to go now. See you!(もう行かなきゃ。じゃあね!)

- B: Okay, see you!(うん、またね!)

この “See you” には、親しさを加えた仲間たちがいます。

- See ya: “you” をよりくだけた発音にしたもので、友人同士で頻繁に使われます。

- See you around: 「またどこかでね」というニュアンス。次にいつ会うか全く分からないけれど、また会う可能性はある、という時に使われる、よりカジュアルな表現です。

- Catch you later: 「また後で捕まえるね」という直訳から分かるように、とても遊び心のあるフレンドリーな言い方です。”See you later” とほぼ同じ意味で、親しい間でよく使われます。

ちょっと注意!”See you later” の本当の意味

“See you later” は「また後でね」と訳されるため、多くの日本人が「今日中にまた会う」という意味だと捉えがちです。しかし、ここが大きな落とし穴です。

- 日本語の「また後で」:ランチで別れた友人に「夜の飲み会でね」と言う時など、「その日のうちに、数時間後にまた会う」という具体的な時間感覚が強くあります。

- 英語の “See you later”:こちらはもっと時間軸が曖昧です。「またいつか会おうね」くらいの軽い意味合いで、次に会うのが明日でも来週でも、あるいは全く予定がなくても使えます。

もし、「近いうちにまた会いたいな」という前向きな気持ちや、再会の予定があることを伝えたい場合は、”See you soon” を使うのが最適です。こちらの方が、相手に「会えるのを楽しみにしている」という温かい気持ちが伝わります。

- It was great talking to you. See you soon!(話せて本当によかった。また近いうちに会おうね!)

もちろん、次に会うタイミングが明確な場合は、それを具体的に付け加えるのが最も親切で、会話も弾みます。

- See you tomorrow. (また明日。)

- See you on Friday. (また金曜日に。)

- See you in class. (また授業でね。)

相手を気遣う、心が温まる一言

別れ際に相手の状況を思いやる言葉を添えるだけで、あなたの印象はぐっと良くなり、より深い人間関係を築くことができます。

- Take care.(気をつけてね/元気でね。)相手の健康や安全を願う、最も一般的で温かい言葉です。しばらく会えない相手に使うと、「あなたのことを気にかけていますよ」というメッセージが伝わります。

- Take it easy.(無理しないでね/気楽にね。)仕事で忙しそうな同僚や、少し疲れて見える友人にかけるのにぴったりの、優しい言葉です。

- Have a good day.(良い一日を。)午前中や昼間に別れる際の定番フレーズ。これに対する返事は “You too.”(あなたもね)が基本です。時間帯に合わせて、以下のように使い分けましょう。

- Have a good evening. (良い夜を。)

- Have a good weekend. (良い週末を。)

- Have a good one. (良い時間を。)”one” は day, evening, weekend などを指す、非常に便利な言葉です。

- Get home safe.(気をつけて帰ってね。)夜遅くに別れる時や、天気が悪い時などに、相手の帰り道の安全を願う、思いやりに満ちた一言です。

ビジネスシーンの壁:「お疲れ様です」はどう言うべきか?

日本の職場で、まるで呼吸をするかのように使われる「お先に失礼します」と「お疲れ様です」。これらに100%対応する英語表現が存在しないのは、日米の「働き方」に対する文化、特に「個人」と「集団」の捉え方が根本的に違うからです。

日本の「お先に失礼します」 vs. 英語の “I’m heading out”

- 日本の「お先に失礼します」:この言葉の裏には、「まだ多くの仲間が働いている中、自分だけ先に帰ることは、集団の輪(和)を少しだけ乱す行為であり、申し訳ない」という、集団の調和を重んじる気持ちが込められています。

- 英語の “I’m heading out.” / “I’m off.”:「もう帰ります」という、個人の行動に関する事実をシンプルに伝える表現です。そこには「申し訳なさ」は一切ありません。労働時間が終われば、そこからは個人の時間であり、それを尊重するのが当然という文化が根底にあります。”I’m calling it a day.”(今日はこれでおしまいにするよ)という言い方もよく使われます。

「お疲れ様です」という文化を英語で伝えるには

「お疲れ様です」は、挨拶、感謝、そして相手の努力をねぎらう「労い」の気持ちが一つになった、世界でも類を見ない多機能な言葉です。これは、結果だけでなく、そこに至るまでの「過程」や「頑張り」そのものを価値あるものとして認め、共有する日本文化の象徴です。

一方、英語圏の文化では、個人の具体的な「成果」を “Good job!” や “Well done!” と評価することはあっても、目に見えない「疲れ」や「頑張りの過程」を直接ねぎらう習慣はあまりありません。

そのため、退社時には、相手の「これから始まる仕事以外の時間」に焦点を当てた、未来志向の挨拶が一般的になります。

- Have a good evening.(良い夜をお過ごしください。)

- See you tomorrow.(また明日。)

- Take care.(お気をつけて。)

もし、どうしても相手の頑張りをねぎらいたい、という気持ちを伝えたいのであれば、少し工夫が必要です。

- You worked hard today.(今日は本当に頑張ったね。)

- It was a long day, wasn’t it?(今日は長い一日でしたねぇ。)

このように言うことはできますが、これらは毎日使う定型句ではなく、特に大変だった日などに、気持ちを込めて使う言葉です。

まとめ:言葉の背景を知れば、英語はもっと楽しく、深くなる

別れの挨拶一つとっても、日本語と英語の世界には、こんなにも豊かで興味深い違いがあることを感じていただけたでしょうか。

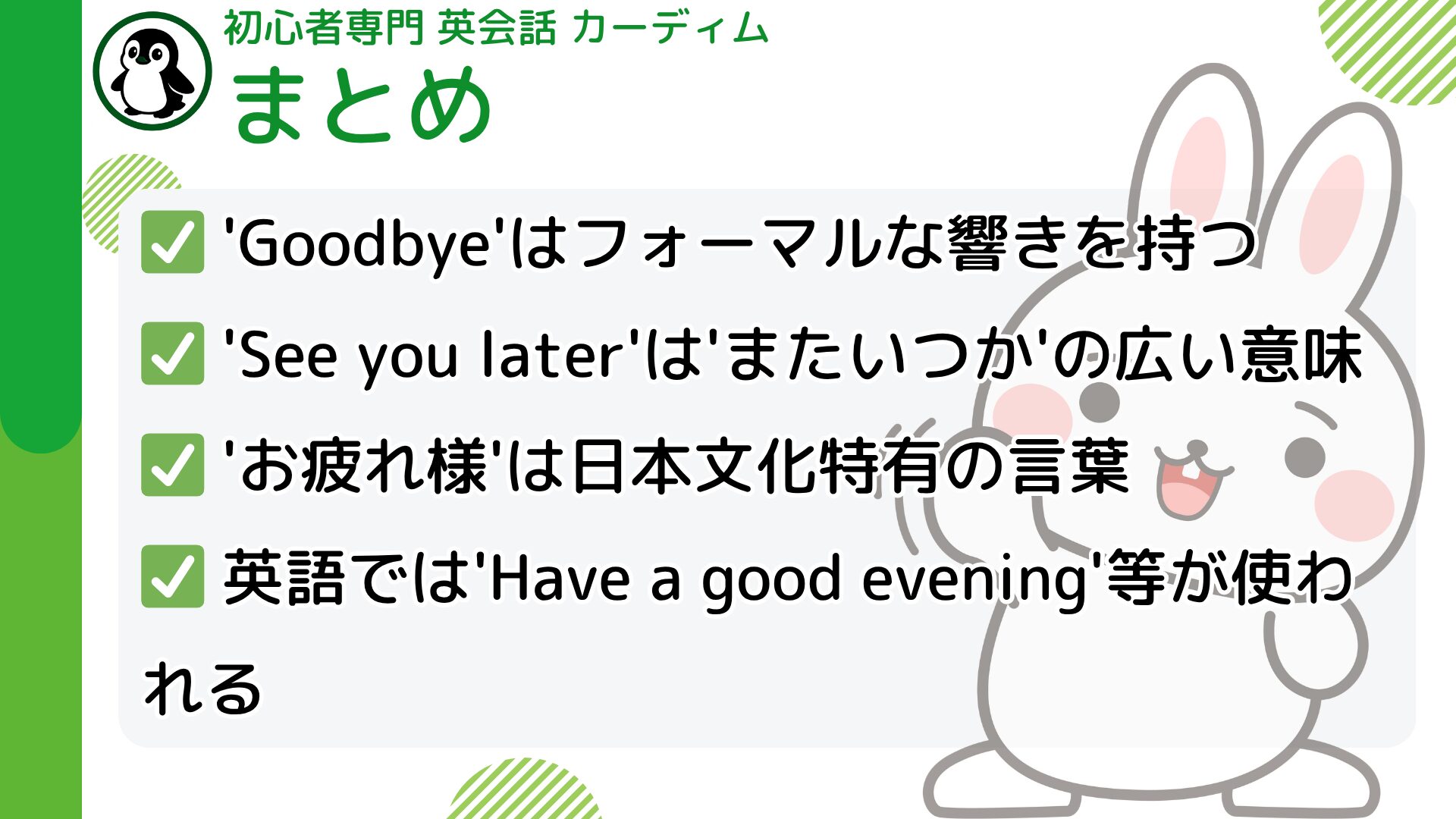

今回のポイントをもう一度おさらいしましょう。

- 「さようなら」や “Goodbye” は、フォーマルで少し重い響きを持つため、親しい人との日常的な別れでは、より軽い表現を選ぶのが自然です。

- 友人や同僚には “See you” や “Take care” が、どんな場面でも使える万能で温かい挨拶になります。

- “See you later” は「またいつか」 という広い意味を持つことを覚えておき、誤解を避けるために “See you soon” や “See you tomorrow” と使い分けましょう。

- 「お疲れ様です」という日本の美しい文化を理解した上で、英語では “Have a good evening” など、相手のプライベートな時間を尊重する表現を使ってみましょう。

最も大切なのは、単語を「翻訳」しようとするのではなく、その言葉が使われる「文化」や「状況」、そして相手が伝えたい「気持ち」を理解しようとすることです。なぜ彼らがそう言うのかが分かると、単なる暗記だった英語学習が、人と文化を深く知る、刺激的な知的探求の旅に変わっていきます。

難しく考える必要はありません。まずは簡単な “See you!” や “Have a good one!” からで大丈夫です。恐れずに、今日出会った人に、新しい挨拶を一つ使ってみてください。きっと、あなたの世界が少し広がるはずです。

英会話カーディム講師。元外資系エンジニアでMBA保持者。海外留学なしに国内で独学にて英語を習得。ラテン語や印欧語、英語史の知識を持ち、英文法を含めた英語体系に詳しい。英語オタクで出版された英和辞典や英文法書は絶版も含めて殆ど持っている。

★ このブログの運営は、初心者専門英会話カーディム が行っています。★